母子家庭がもらえる手当や給付金・支援制度は?条件や金額を徹底解説!

子どもがいる女性が離婚を考えるときに、一番気になるのが離婚後の生活や子供のことではないでしょうか。

あなたが母親だったら、母子家庭になっても子供には人並みの生活はさせてあげたいと願うはずですよね。

わたし自身が離婚を考えているときに一番気がかりだったことは、「わたしが離婚することで、息子にきちんと教育をつけてあげられなくなってしまうのでは?」ということでした。

教育というのは、決して高学歴ということではなくて、バカなことをやったり、心おきなく話せる友人関係だったり、好きなことをとことん追求できる環境など、大人になっても自分の好きを追求できる「ゴキゲンな大人」になれる基盤を作ってあげたいということ。

そのために必要なお金は、かけてあげたいなと思っていたからです。

そんなとき、離婚して母子家庭になった場合、元夫から受け取る養育費や自分の収入の他に、「国や地方自治体から支給される手当や給付金にどのようなものがあるのか」「いくらぐらいもらえるのか」を調べてみました。

手当について知ることで、離婚をしても生活していけそうなのかの判断材料にもなり、安心感を覚えたものでした。

そこで今回は、子供に不自由な思いをさせたくないと思うお母さん達に向けて、

- 母子家庭がもらえる様々な手当や給付金の金額や条件

- 母子家庭が受けられる支援制度

について詳細にみていきます。

母子家庭が利用できる手当、給付金は?

子供を連れて別居したけれど、まだ離婚していないという方の場合は、配偶者から、自分と子どもの生活費(婚姻費用)を受け取ることができます。

しかし、離婚後は、子どもの生活費(養育費)だけとなります。

金額によっては、手当や助成金の金額を考慮すると、早く離婚した方が得であるという場合もあります。

早く離婚した方が経済的に良いのか、離婚をせずに婚姻費用をもらっていた方が良いのかを判断するためにも、手当や助成金の内容を知っておくことはとても大切ですね。

児童手当

家庭における生活の安定と児童の健全育成を目的とした国の制度です。

支給対象

0歳から中学生(15歳になった年度の年度末)までの児童を養育している者に支給されます。

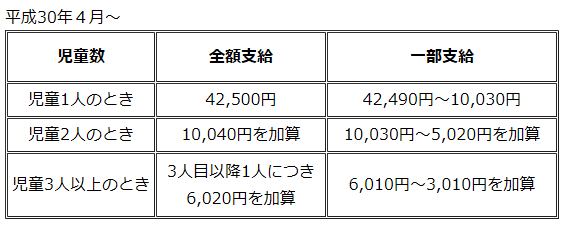

手当額(月額)

※第〇子かを数えるときは、高校卒業(18歳になった年度の年度末)を過ぎている人は人数に含みません。

所得制限

所得制限以上の所得があると、子供1人につき一律5,000円になります。

支給時期

前月までの4月分を指定した金融機関の口座へ振り込んでくれます。

- 6・7・8・9月分 10月振込

- 10・11・12・1月分 2月振込

- 2・3・4・5月分 6月振込

受給者は、毎年6月に現況届を提出する必要があります。

別居後離婚前の場合

離婚を求めて別居しているときは、父母(夫婦)の生計が分かれます。

父母の生計が異なる場合は、子供を監護して生計を同じくしている親で、子供と同居している親が受給権者になります。

子供を連れて別居した場合には、離婚調停中、裁判中であることを証明できる書類(調停期日呼出状や訴状など)が手続きのときに必要です。

児童扶養手当

父母が離婚するなどして父又は母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当です。

支給要件

下記のいずれかに当てはまる場合に支給されます。

- 父母が婚姻を解消した児童

- 父又は母が死亡した児童

- 父又は母が重度の障害にある児童

- 父又は母の生死が明らかでない児童

- 父又は母から1年以上遺棄されている児童

- 父又は母が裁判所からの保護命令を受けている児童

- 父又は母が1年以上拘禁されている児童

- 婚姻しないで生まれた児童

- 父・母ともに不明である児童(孤児など)

支給対象

高校卒業(18歳になった年度の年度末)までの子供を育てているひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)に支給されます。

手当額

所得制限があります。

高校卒業(18歳になった年度の年度末)までの子供の数により、金額が決まります。

児童手当と異なり、子供1人あたりの金額ではありません。

全部支給の所得制限以上の所得があると一部支給となり、一部支給の所得制限以上の所得があると支給されません。

養育費を受け取っている場合は、金額の8割が所得扱いになります。

子供を連れて実家に帰った場合には、親の親(祖父母)、兄弟(叔父・叔母)の所得により受給できないことがあります。

一部支給停止

手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき、又は、支給開始月の初日から5年を経過したときは、手当の額が2分の1になります。

ただし、期限内に届出を提出すれば減額されません。

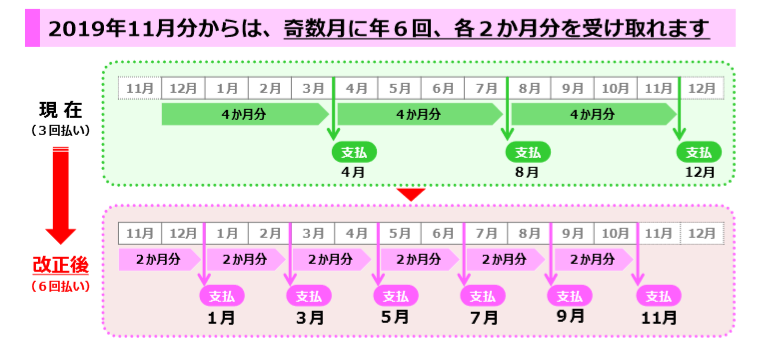

支給時期

前月までの2か月分を、指定した金融機関の口座へ振り込んでくれます。

申請した月の翌月分からが、支給対象です。

2019年11月分の児童扶養手当から 〈4か月分ずつ年3回 〉 → 〈2か月分ずつ年6回 〉に変更になります。

(「厚生労働省 児童扶養手当について」より)

ひとり親家庭医療費助成

ひとり親家庭の親と子の医療費の自己負担分を負担してくれる地方自治体の制度です。

自治体により、助成の要件、内容が異なります。

今回は、横浜市を例にしています。

支給要件・対象

何らかの健康保険に加入し、次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童とその児童を養育する者。

- 父または母が死亡した児童

- 父母が婚姻を解消した児童

- 父または母が重度の障害にある児童

- 父または母の生死が明らかでない児童

- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童

- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童

- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児

- 母が婚姻によらないで懐胎した児童

- 父・母ともに不明である児童(孤児など)

支給額

一部負担金を支給

就学援助

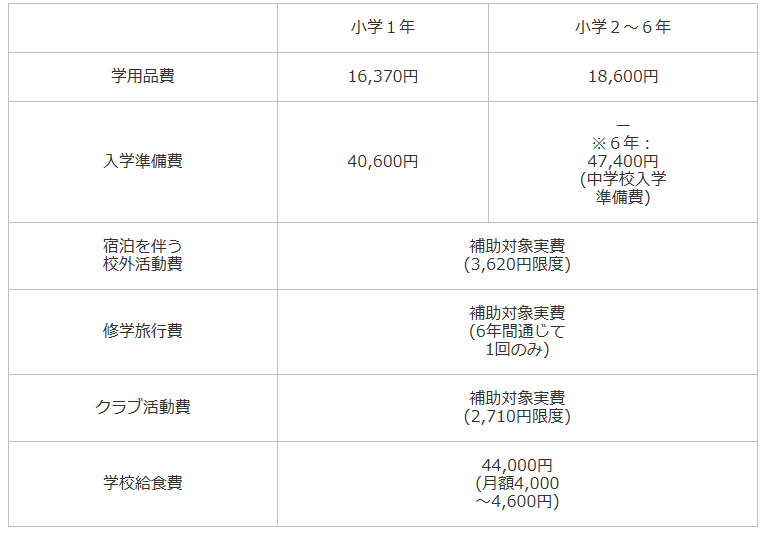

子どもを小・中学校へ通学させるのに経済的な理由で困っている人に対して、学用品費、修学旅行費、給食費などを援助する地方自治体の制度です。

自治体により援助の要件、内容が異なります。

今回は、横浜市を例にしています。

支給要件・対象

児童扶養手当を受給している方、その他経済的に困っている方で、同一生計の家族全体の収入が限度額以下の方など、経済的な理由によりお子さんを就学させることが困難な家庭。

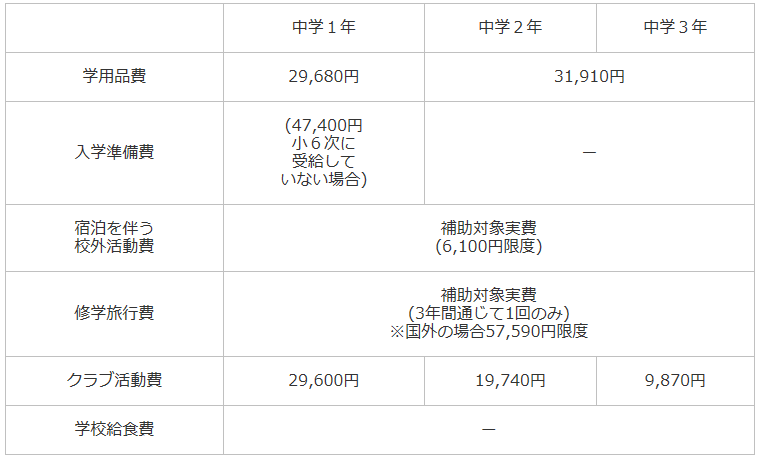

支給額

小学校の場合

中学校の場合

高校の場合

経済的な理由で支払いが困難な場合に、公立学校の受検料、入学金、授業料の減免制度があります。

また、県内の私立高校に就学した場合、

①市民税所得割額が一定未満の家庭は、学校から入学金と授業料の軽減が受けられます。

②世帯の市民税所得割額に応じた授業料の軽減が受けられます。

母子家庭が利用できる減免と割引制度

母子家庭に対しては、収入を増やすための手当や助成金とともに、支出を減らすための減免と割引制度もあります。

両制度をうまく活用していきましょう。

バス・地下鉄等の特別乗車券

自治体により援助の要件、内容が異なります。

今回は、横浜市を例にしています。

児童扶養手当受給世帯・母子生活支援施設入所世帯の方に、市バス・民営バス(ただし、市外で乗車し、かつ降車する場合を除く)・市営地下鉄・金沢シーサイドラインの無料特別乗車券が交付されます。

利用者は世帯で1名です。

JR 通 勤 定 期 券 割 引 制 度

自治体により援助の要件、内容が異なります。

今回は、横浜市を例にしています。

児童扶養手当を受けている場合、JRの通勤定期乗車券を3割引で購入できます。

上下水道料金の減免

自治体により援助の要件、内容が異なります。

今回は、横浜市を例にしています。

ひとり親家庭等医療費助成を受けている世帯は、水道料金・下水道使用料のうち基本料金相当額の減免が受けられます。

粗大ごみ処理手数料の減免

自治体により援助の要件、内容が異なります。

今回は、横浜市を例にしています。

ひとり親家庭等医療費助成を受けている世帯は、粗大ごみの処理手数料が年間4個まで免除になります。

手当をもらうときの注意点

自分で支給のための手続きをする

手当をもらう際に注意しなければならないのは、支給要件を満たしていても、自分で手続きをしなければもらえない、ということです。

離婚をする際に離婚届を提出するだけでは、手当は支給されません。

また、手続きをする際には、いくつかの書類が必要になります。

自治体により異なりますが、(離婚後の)戸籍謄本や住民票に加え、振込先の金融機関の通帳、健康保険証等が必要です。

手当は、申請した翌月分からしか支給されませんから、申請が遅れてしまうともらい損ねてしまいます。

事実婚状態にある場合は支給されない

両親が法律上婚姻しておらず、法律的には母子家庭の状態にあっても、両親が事実婚状態にある場合には、児童扶養手当は支給の対象になりません。

また、婚姻せずに子供を出産して育てられている方が、その子の父親でない男性と同居している場合も、母親が事実婚状態にあるとして支給されません。

例えば、離婚当初は子供と二人で暮らしで児童扶養手当の支給を受け始めたが、途中から他の男性と同居し始め、そのまま児童扶養手当を受給し続けてしまうと、後から返還を求められる可能性があります。

支給後に届出をしないと減額される

児童扶養手当を受給してから5年、または、離婚など支給の要件に該当したときから7年が経過した場合、一部支給停止適用除外の届出をしないと、手当の額が2分の1に減額されてしまいます。

支給開始後も役所から届く書類にはしっかりと目を通しましょう。

児童手当の届け出

児童手当については、転居をした場合でも、同一の市町村内であれば特に手続きは必要ありません。

しかし、異なる市町村に引っ越しをした場合は、転出前の市町村に「児童手当受給事由消滅届」を、転入後の市町村に「児童手当認定請求書」を提出する必要があります。

養育費は必ず受け取ろう

ここまで、母子家庭が受け取れる手当や支援制度についてお伝えしてきましたが、やはりなんといっても子どもが受け取れるお金である養育費はとても大事なものです。

離婚後、親権を持たなかった親にも、未成年の子どもに対して養育の義務があります。

養育費の支払いは、子どもに対する親としての最低すべきこと。

統計によると、母子世帯の養育費の受給状況は、

- 現在も受けている19.7%

- 過去に受けたことがある:15.8%

- 受けたことがない:60.7%

と非常に低い数字となっています。

養育費を支払う義務のある親が、失業やローンなどで経済的な余裕が無い場合でも、養育費を払わないということは通用しません。

状況次第で費用の減額はありますが、単に無収入や負債を理由に養育費の支払いを拒否することは認められていませんので、必ずもらいましょう。

養育費については、こちらにもまとめてありますので、参考にしてくださいね!

まとめ

今回は、

- 母子家庭がもらえる様々な手当や給付金の金額や条件

- 母子家庭が受けられる支援制度

についてご紹介しました。

母子家庭がもらえる手当や助成金は、受給できる要件が手当によって異なったり、支給要件を満たしていても、自ら申請しないと支給を受けることができなかったりします。

過去にさかのぼって支給を受けることができないものも多いです。

自治体によって、支援の内容が若干異なることもありますので、あなたの場合についてはどうなのか、今回掲載したもの以外にも、各自治体が独自に支援制度を設けていることもあるので、お住いの市区町村の役所に確認してみてくださいね。