専業主婦のお金の不安を解決!別居中の夫から生活費を確実に獲得する方法

夫が浮気をして家を出て行った、性格が合わなくて離婚したいので別居をした、などの理由で夫婦が別々に暮らすことになることもあるでしょう。

もしも、あなたが専業主婦だったり、子供がいたら、生活をするのにお金の不安を感じてしまいますよね。

話し合いで生活費を払ってもらえれば簡単ですが、なかなかそうもいかないことが多いです。

そこで今回は、

- 夫と別居中の専業主婦は生活費をいくらもらえるのか

- 別居中の夫から確実に生活費を獲得する方法

について書いていきます。

目次

婚姻費用(生活費)とは?

婚姻費用という言葉をご存じでしょうか。

「婚姻費用」とは、結婚生活における、夫婦と未成熟の子供(独立自活のできない子)にかかる生活費のことです。

法律上、夫婦は、その能力(収入の大小等)に応じて、婚姻費用を分担する義務を負っています。

この義務は、別居中(離婚協議中、離婚調停中、離婚裁判中)であっても、法律上の夫婦である限り、なくなりません。

そのため、夫婦が別居した際に、妻よりも収入の多い夫が生活費を払ってくれないようなときは、婚姻費用の分担請求をすることができます。

別居中の夫に婚姻費用(生活費)として請求できるものは?

婚姻費用に含まれるものは、具体的には、

- 日常の衣食住費(家賃、住宅ローン、光熱費、固定資産税など)

- 医療費、出産費

- 子供の学費

- 相当の交際費

などです。

婚姻費用(生活費)と養育費の違いは?

婚姻費用と養育費を混同される方が多いのですが、「養育費」とは、「離婚後」の子供にかかる費用のことを言います.

「婚姻費用」には、配偶者(妻または夫)の生活費を含みますが、離婚すれば夫婦は他人の関係になるので、離婚後は配偶者の生活費を請求することはできずに、子供の分「養育費」だけとなります。

ひとことで言えば

婚姻費用=配偶者の生活費+子供の生活費

養育費=子供の生活費

ということになります。

離婚も考えていて別居中の場合は、こちらも参考にしてくださいね!

婚姻費用(生活費)の金額

婚姻費用は、「月いくら」というかたちで決めます。

金額については、夫婦間の話し合いで、自由に決めることができます。

しかし実際には、裁判所が実際の生活を想定して作成した「婚姻費用算定表」を元に決めることが多いようです。

また、婚姻費用には、税金はかかりません。

別居中の夫が生活費を払わないときはどうしたらいい?

婚姻費用の支払いに応じてくれない場合や当事者同士で金額が決まらない場合は、裁判所に婚姻費用の分担請求の調停を申し立てて、調停委員を交えた話し合いによって決めていくことができます。

もしも、調停で話し合いをしても決まらないときは、家庭裁判所の裁判官が調査した上で、審判という方法で金額を決定します。

審判で判断してもらうためには、特別な申し立ては必要ありません。

調停で金額が決まらない場合や相手が払わないと言い続ける場合には自動的に審判になりますので、安心してくださいね。

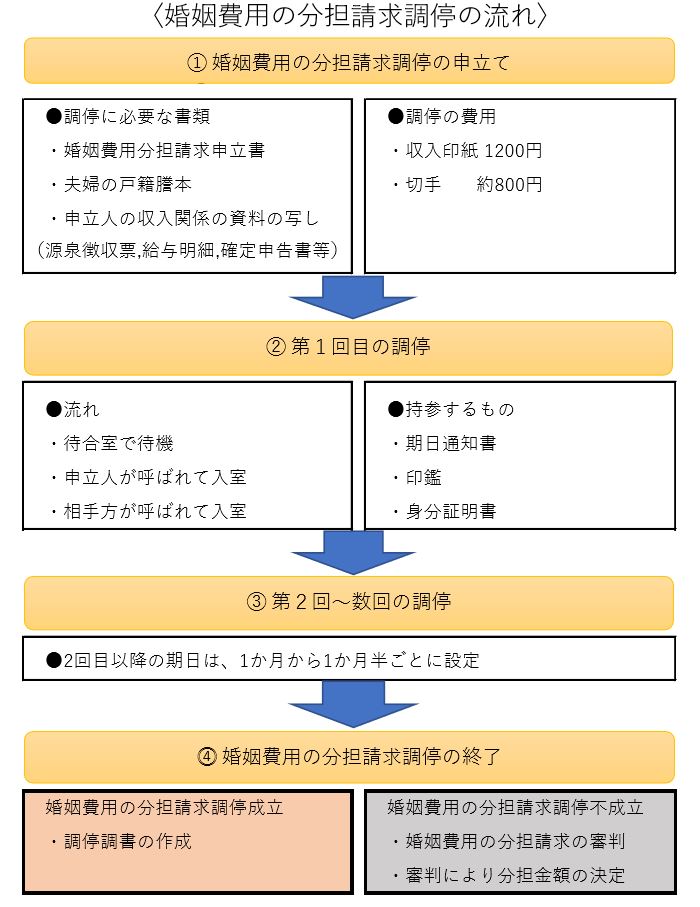

別居中の婚姻費用(生活費)の分担請求調停の流れ

婚姻費用の分担請求調停の具体的な流れ

婚姻費用の分担請求調停を申し立てると、裁判所にて調停が行われ、最終的に調停成立か調停不成立、または審判で終了になります。

下の図のような流れになります。

家庭裁判所に申し立てる

婚姻費用の分担請求の調停は、調停を申し立てる側が、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立て、その裁判所で調停手続きが開始されます。

調停の開始

調停の申し立てをすると、裁判所は、約1か月~1か月半先の日を調停を行う日に指定し、申立人と相手方を呼び出します。

調停を進行する人

離婚調停は、裁判官1名と調停委員2名(男女ひとりづつ)の調停委員会が行います。

裁判官は事前に調停委員と打ち合わせをし、実際の調停は、2名の調停委員に任せています。

子供のことなどを決める場合には、家庭裁判所調査官が同席することもあります。

わたしが婚姻費用の分担請求を行った際は、すでに通っていた息子の塾代を夫が払うか、払わないかで折り合いがつかず、塾代の金額や子供の塾へ通う気持ちなどを検討するために調査官が同席しました。

家庭裁判所での調停の進め方

では、実際に期日に呼び出され、裁判所でどのように話し合いが進んていくのかを見ていきましょう。

裁判所では、夫婦が別々の控え室に待機し、調停委員が呼びに来たら、交代で調停室に入って話をします。

調停室での話は、約30分程度で交代し、それを2回ほど繰り返すことが多く、1回の調停の時間は約2時間です。

そして、1か月〜1か月半に1回のペースで、話し合いが進みます。

調停調書の作成

婚姻費用の分担金額に合意できれば、裁判官、調停委員、当事者、裁判所書記官が立ち会って、合意した内容を確認します。

双方が、その内容で調停を成立させることに同意することを確認したら、調停成立です。

そして、裁判所書記官が合意書の意味合いを持つ「調停調書」という文書を作成します。

この調停調書は、裁判所の訴訟の判決と同一の効力があります。

そのため、約束した金銭の支払いがないときは、差し押さえができるとても重要なものです。

婚姻費用(生活費)の分担請求調停に必要な書類

婚姻費用の分担請求調停には、

- 婚姻費用分担請求申立書

- 夫婦の戸籍謄本

- 申立人の収入関係の資料の写し(源泉徴収票、給与明細、確定申告書等)

が必要になります。

婚姻費用(生活費)の分担請求調停に必要な費用

揃える必要書類にもよりますが、弁護士に依頼せずに、自分で申立てをする場合は、交通費を除いて約3,000円です。

弁護士に依頼した場合は、契約内容にもよりますが、約50万円です。

婚姻費用の分担請求の調停の申立てをするとき、調停中、調停成立のときに分けてまとめてみました。

婚姻費用の分担請求調停の申立てをするときにかかる費用

①申立て手数料

1,200円 離婚調停申立書に収入印紙を貼る方法で納付します。

②切手

裁判所から相手に郵便物を送るために、800円の切手を裁判所に預けておきます。

切手の内訳は、裁判所によって異なっていますので、申立てをする裁判所に問い合わせてください。

印紙と切手は、大きい裁判所では、裁判所内に取り扱う売店がある場合があります。

③その他

必要書類(戸籍謄本、所得証明書など)を手に入れる費用、コピー代、裁判所に行く交通費などがかかります。

戸籍謄本は、国内一律で450円です。

郵送で取り寄せるときには、郵便小為替手数料(小為替1枚あたり100円)、切手代(往復)もかかります。

④弁護士に依頼するとき

弁護士に依頼したときは、弁護士費用がかかります。

弁護士によっても、金額が異なりますが、最初に支払う弁護士費用(着手金)は30万円程度のことが多いようです。

調停1回毎に「日当」の支払を要する場合もあります。

調停中にかかる費用

①コピー代

証拠や書面を裁判所に出すときにはコピーをする必要があります。

②交通費

裁判所に行く交通費がかかります。

調停成立のときにかかる費用

①調停調書謄本

調停が成立し、終了したときの成立手数料はありませんが、後に相手方が婚姻費用を支払ってくれないという事態になっても強制執行することができるように、調停調書謄本が必要となります。

1通150円で、収入印紙で納付します。

②送達費用

調停調書正本は調書代は無料ですが、送達をするため、その郵送代がかかります。

相手方に郵送で送達するには、1072円~1082円がか必要です。

③弁護士に依頼したとき

弁護士に依頼していたときには、成功報酬がかかります。

20万円程度の契約が多いようです。

婚姻費用(生活費)はいつからいつまでもらえるの?

婚姻費用は、「請求したとき」からもらえます。

さかのぼってはもらえませんので、別居したらすぐに請求しましょう。

また、婚姻費用は「離婚するまで」または、「再度同居するまで」もらうことができます。

専業主婦が生活費の分担請求をする際に注意すべきこと

婚姻費用の分担調停をする前に、次のことをしっかり把握しておきましょう。

①毎月の生活費(被服費、食費、光熱費、家賃、学費、医療費など)がわかるようにまとめておくこと。

②相手が支払ってくれる生活費にあなたが納得がいかないとしても、裁判所が考える相場より高い可能性もあります。

この場合、調停や審判をして決めると、逆に金額が下がってしまうこともありますので、あらかじめ婚姻費用算定表で相場の金額を把握しておくようにしましょう。

③前項の逆になってしまいますが、婚姻費用算定表の相場の金額を把握することは、決して、「相場に縛られる」ということではありません。

実際に本当に必要となる適切な生活費の額を請求することは、まったく問題ありません。

※かつてのわたしの場合でも、最初は算定表の金額しか支払わないと言っていた夫に、調停委員や調査官のご尽力により、最終的には算定表の金額に子供の塾代を加算して支払う、という調書を作成してもらうことができました。

離婚調停の流れについては、こちらにも詳細に書いています。

まとめ

今回は、別居中の生活費を婚姻費用の分担請求調停で確実に得る方法をお伝えしました。

婚姻費用を裁判所が決めるときには、自分と配偶者の年収、自営業者か給与所得者か、子供は何人かにより決められる婚姻費用算定表を基準に決めます。

しかし、算定表以上の金額を得ることもしっかり根拠や内訳を示すことで得ることが可能です。

わたしの場合はどうなんだろう?と思われることがありましたら、お気軽にご相談くださいね。

奥の手をバンバンご紹介しますよ!